L’évolution esthétique et civilisationnelle de la calligraphie arabe : de l’écriture sacrée à l’art transculturel

Cette évolution marqua un basculement profond : d’une fonction symbolique archaïque et condensée vers une dimension orale fondée sur la mémorisation, le rythme et la cadence. Ces caractéristiques se retrouvaient déjà dans la poésie préislamique, notamment dans les Muʿallaqāt, ces poèmes épiques que la tradition dit suspendus aux murs de la Kaaba. Avec l’avènement de l’islam au VIIᵉ siècle, une fonction sacrée s’imposa : celle de l’inscription calligraphique du texte coranique, structuré par sa musicalité interne, ses répétitions et sa puissance rhétorique. L’écriture devint un acte performatif, porteur à la fois d’autorité spirituelle et de raffinement formel.

La révélation coranique inaugura un mouvement calligraphique sans précédent. La sacralité de l’écriture exigeait sa codification formelle et son élévation stylistique. Mais très vite, la calligraphie arabe dépassa le cadre religieux : elle s’intégra aux domaines civils et économiques, des transactions quotidiennes aux archives administratives. Le geste d’écriture prit alors une double dimension — fonctionnelle et esthétique — transformant le scribe en artiste visuel à part entière, à la croisée de la spiritualité et de l’art décoratif, en dialogue constant avec la peinture et les arts européens.

L'essor de l'Orient et la naissance de l'esthétique titulaire

L’expansion rapide de l’islam au-delà de la péninsule Arabique diffusa la culture scripturaire ḥijāzī et fit émerger une iconographie du sacré fondée sur le mot plutôt que sur l’image — cette dernière étant largement proscrite par l’art religieux. Privée de figuration, la lettre devint symbole et ornement, vecteur du divin et matière plastique d’une expressivité nouvelle.

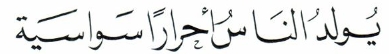

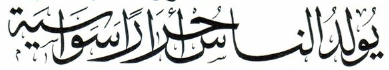

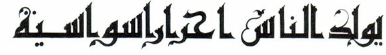

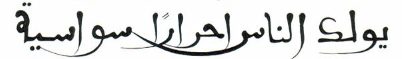

Écriture Thuluth

Parmi les développements majeurs, on trouve l’apparition du style Thuluth en Perse, célèbre pour la souplesse de ses proportions et la fluidité de ses traits. Utilisé pour les titres de sourates, la basmala ou la ḥamdala, il servait aussi dans les manuscrits savants et littéraires à orner préfaces, dédicaces et frontispices. Le paratexte devint ainsi œuvre d’art à part entière.

La tradition coufique : quête d’équilibre et d’harmonie

Tandis que la Perse affinait le Thuluth, la tradition coufique s’imposa dans la péninsule Arabique et le Croissant fertile. Née à Kūfa, cette écriture aux lignes droites et géométriques constitua la base de la calligraphie islamique naissante. Favorisée pour les inscriptions monumentales et les manuscrits coraniques, elle évolua grâce à des maîtres tels qu’Ibn Muqla et Ibn al-Bawwāb, qui en systématisèrent les règles de proportion et de composition.

Ces innovations — équilibre entre traits verticaux et horizontaux, introduction des points diacritiques, harmonisation du rythme visuel — transformèrent une écriture fonctionnelle en art de la ligne et du mouvement. De cette évolution naquit une esthétique nouvelle, où rigueur géométrique et beauté spirituelle s’unissent.

Le style ottoman sulṭānī, avec ses dorures éthérées, et les écritures entrelacées des Fatimides d’Égypte illustrent cette fusion du spirituel et de l’ornemental. Le coufique voyagea jusqu’en Europe, à travers al-Andalus, inspirant les enluminures, les architectures mauresques et siculo-arabes. Les techniques décoratives telles que le tazhīr (bordure florale), le taʿshīb (motifs feuillus), ou le tawjīh (couronnement des mots) confirmèrent la calligraphie comme cœur visuel de la civilisation islamique.

Le tournant occidental : sobriété et usage civique

À l’Ouest, la calligraphie arabe suivit un autre chemin, plus pragmatique et épuré.

Le style qayrawānī, dominant en Afrique du Nord aux premiers siècles de l’islam, se caractérisait par une esthétique contenue : traits horizontaux épais, peu de courbes, ornementation minimale et organisation rationnelle des points. De ce modèle naquit le style maghrébin, simple et dense, qui resta peu ornementé jusqu’au XVe siècle.

Mais son rôle fut essentiel : le maghrébin servit de pont culturel entre la tradition calligraphique arabe et les écritures d’Afrique subsaharienne, notamment les styles soudanais et de Tombouctou, dont la texture brute rappelle la vigueur archaïque du coufique primitif.

L’héritage andalou : une calligraphie à la croisée des civilisations

La calligraphie andalouse incarne, quant à elle, la synthèse des influences islamiques, chrétiennes et juives. Née dans un espace de coexistence culturelle, elle combina la rigueur du Coran, l’expérimentation esthétique et l’ouverture aux sensibilités visuelles occidentales. Cette hybridation donna naissance à une écriture savante et méditerranéenne, contribuant au patrimoine artistique commun des civilisations du Sud.

En somme, l’évolution de la calligraphie arabe ne saurait être réduite à un développement linéaire. Elle incarne un dialogue vivant entre le sacré et le profane, l’oral et l’écrit, l’Orient et l’Occident, la simplicité et l’ornement. En tant que langage esthétique, civique et spirituel, la calligraphie arabe ne se limite pas à un art graphique : elle constitue une civilisation à part entière — une architecture de lettres qui continue de dialoguer à travers le temps, les langues et les cultures.