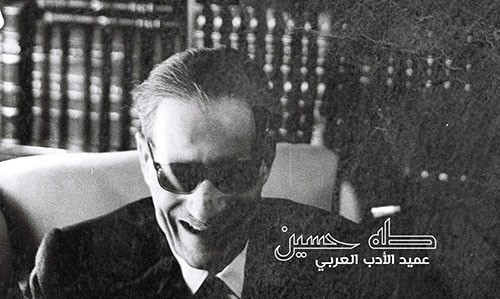

« Dans la poésie préislamique » de Ṭāhā Ḥusayn : un choc salutaire pour la critique littéraire arabe

Un coup de tonnerre dans un ciel trop tranquille

À l’époque, l’attachement aux textes du passé – en particulier ceux de la ǧāhiliyya (la période préislamique) – relevait souvent d’une forme de dévotion culturelle. La poésie antéislamique était perçue comme un miroir fidèle de l’identité arabe originelle, une source d’honneur linguistique, un témoignage d’authenticité. Interroger cette authenticité revenait donc à ébranler les fondements symboliques de l’arabité.

Or, Ṭāhā Ḥusayn n’hésite pas. Dès l’introduction de son ouvrage, il annonce la couleur :

« Voici une manière nouvelle d’étudier l’histoire de la poésie arabe que nos lecteurs n’ont pas l’habitude de voir. Je suis presque certain qu’une partie d’entre eux la rejettera avec colère, et qu’une autre se détournera de son propos. »

Il affirme vouloir poser des questions sans détour, refusant les précautions langagières ou les détours rhétoriques qui camouflent le propos. Son ambition : ouvrir un débat rationnel dans une culture encore imprégnée de sacralité littéraire.

L’hypothèse centrale : une tradition reconstruite

Le cœur de l’argument de Ṭāhā Ḥusayn est à la fois audacieux et méthodique. Il avance que le corpus de la poésie préislamique, tel qu’il nous est parvenu, n’est pas historiquement fiable. À ses yeux, il ne s’agit pas d’un reflet direct de la société arabe antéislamique, mais d’un assemblage construit postérieurement, en partie idéologiquement motivé.

Pour appuyer cette thèse, il utilise le Coran comme critère de comparaison. À ses yeux, ce texte sacré, révélé à un moment charnière de l’histoire arabe, reflète mieux la langue, la sensibilité religieuse et l’univers mental des Arabes du VIIe siècle. Or, constate-t-il, un grand écart existe entre la langue du Coran et celle de la poésie dite « préislamique ».

« Le Coran représente plus fidèlement la vie religieuse des Arabes que la poésie qu’on appelle ǧāhilī. »

Il avance aussi que la langue utilisée dans les poèmes anciens ne correspond pas à la diversité dialectale attestée de l’Arabie préislamique. Selon lui, une langue littéraire unifiée a été élaborée après l’avènement de l’islam, ce qui jette un doute sur l’origine réelle des textes.

« Nous disons que cette poésie ne représente pas la langue véritable des anciens Arabes. Il faut d’abord découvrir ce qu’était cette langue. »

La question de l’intention et du pouvoir

Plus encore, Ṭāhā Ḥusayn s’interroge sur les motivations idéologiques qui ont pu présider à l’élaboration de cette poésie. Il évoque notamment le rôle de courants comme la šuʿūbiyya, mouvement intellectuel post-islamique qui cherchait à valoriser les cultures non arabes, notamment perses, face à la centralité arabe.

« Et la šuʿūbiyya, que penser de leur rôle possible dans l’invention de poèmes et d’histoires attribués aux anciens Arabes ? »

Par cette question, il introduit un soupçon méthodique : et si une partie de cette tradition poétique avait été fabriquée ou manipulée pour renforcer certaines identités tribales, religieuses ou politiques à l’époque abbasside ? Et si, au lieu de refléter l’Arabie ancienne, elle avait en réalité servi à structurer une vision idéalisée et instrumentalisée du passé ?

Réactions : entre rejet viscéral et adhésion intellectuelle

Les réactions ne tardent pas. Accusé de porter atteinte à la langue arabe, à l’histoire islamique, voire au Coran lui-même, Ṭāhā Ḥusayn est rapidement contraint de retirer son livre et d’en publier une version censurée. Mais le débat est lancé. Des intellectuels plus conservateurs l’accusent d’appliquer au patrimoine arabe des grilles de lecture occidentales mal adaptées. D’autres soulignent qu’il ignore la tradition orale et ses logiques de transmission, ce qui fausse ses conclusions.

Cependant, une nouvelle génération de penseurs voit dans son travail un tournant salutaire. À l’instar de Ibrāhīm al-Māzinī, Muḥammad Mandūr ou plus tard Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, plusieurs critiques défendent une lecture historique et désacralisée du patrimoine littéraire arabe. Le livre de Ṭāhā Ḥusayn devient alors un texte fondateur, non pour ses réponses, mais pour les questions nouvelles qu’il permet de poser.

Un legs méthodologique encore vivant

L’une des grandes forces du livre réside dans la rigueur méthodologique qu’il propose. Ṭāhā Ḥusayn ne se contente pas d’exprimer des intuitions ; il fonde ses analyses sur la comparaison des langues, l’examen critique des sources et l’attention portée aux enjeux politiques de la transmission. Il appelle à un regard scientifique sur les textes, inspiré des méthodes philologiques modernes.

Cette posture intellectuelle ouvre la voie à des lectures multiples du patrimoine, intégrant les apports de la sociologie, de l’histoire, de la linguistique. Elle libère la critique littéraire arabe d’un rapport sacralisé au texte, et invite à penser le patrimoine comme un construit historique, et non comme un donné absolu.

Une invitation à penser, encore aujourd’hui

Un siècle après sa parution, Dans la poésie préislamique demeure un ouvrage incontournable. Non parce qu’il livre une vérité définitive, mais parce qu’il a déplacé les lignes du pensable. Il a montré que l’on peut aimer un texte sans l’idéaliser, qu’on peut honorer une tradition sans la figer.

Plus largement, Ṭāhā Ḥusayn a rappelé que la modernité arabe ne peut se construire sans un rapport critique à ses propres fondements culturels. Il ne s’agissait pas pour lui de rejeter l’héritage, mais de le libérer du sacré abusif. D’y introduire la raison, non pour détruire, mais pour mieux comprendre.

Par sa clarté, sa rigueur et son courage intellectuel, Ṭāhā Ḥusayn a offert au monde arabe une leçon encore actuelle : penser, c’est interroger ce que l’on croit savoir. Dans la poésie préislamique n’est pas un livre de rupture, mais de refondation. Il invite à faire du patrimoine non pas un sanctuaire, mais un espace vivant de dialogue entre le passé et le présent.

Lire Ṭāhā Ḥusayn aujourd’hui, c’est réapprendre à douter sans renier, à critiquer sans détruire, à hériter sans se soumettre. Une tâche plus nécessaire que jamais.